Ogni giorno cerchiamo di dare un senso a ciò che ci accade: un successo, un fallimento, un litigio o una promozione mancata. Lo facciamo spontaneamente, senza rendercene conto, formulando attribuzioni causali. Capire come funziona questo meccanismo è fondamentale per migliorare la nostra consapevolezza, le relazioni e le performance, sia nella vita privata che professionale.

Le origini: Fritz Heider e la teoria dell’attribuzione

Il concetto di attribuzione è stato formalizzato da Fritz Heider nel 1958, con la pubblicazione dell’opera The Psychology of Interpersonal Relations. Heider riteneva che gli esseri umani siano “scienziati ingenui”, impegnati in un costante sforzo di comprensione del comportamento altrui e delle situazioni che li circondano. Heider sostiene che quando osserviamo un comportamento, tendiamo ad attribuirne la causa a due grandi categorie:

Attribuiamo l’evento a caratteristiche personali: intenzioni, tratti di personalità, abilità, motivazione.

Es. Se un collega consegna in ritardo, pensiamo: “È poco organizzato” → attribuzione interna

Cause esterne (situazionali)

Attribuiamo l’evento a fattori ambientali o circostanziali: il traffico, le richieste del capo, un imprevisto.

Es. “Ha avuto un’emergenza inaspettata” → attribuzione esterna

Heider riteneva che il bisogno di “spiegare” il mondo ci porti a semplificare la complessità.

Tuttavia, queste spiegazioni non sono sempre corrette. E, soprattutto, le attribuzioni che facciamo influenzano il modo in cui agiamo.

Un esempio concreto: una performance negativa

Un dipendente presenta male un progetto durante una riunione.

- Se il manager attribuisce la causa a incapacità personale (interna), potrebbe non dargli altre opportunità.

- Se invece pensa che fosse sovraccarico di lavoro o che avesse ricevuto informazioni incomplete (esterna), potrebbe decidere di supportarlo di più.

Questa distinzione ha aperto la strada a numerosi studi successivi, che hanno raffinato e approfondito il concetto di attribuzione.

I tre criteri del modello di Kelley

Circa 10 anni dopo, Harold Kelley, psicologo sociale americano, sviluppò la sua teoria della covariazione per spiegare come le persone identifichino la causa di un comportamento osservato.

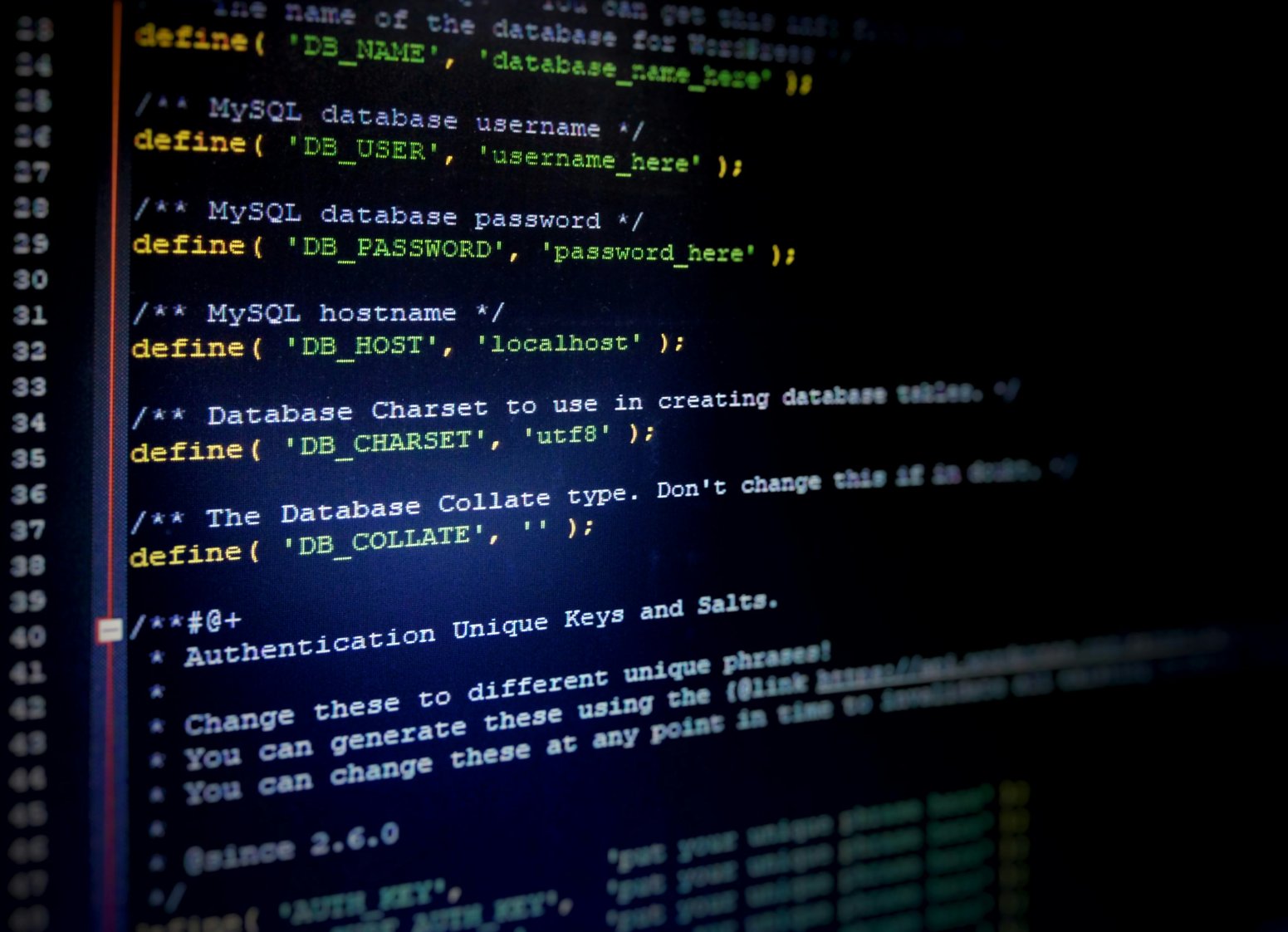

Secondo Kelley, facciamo inferenze causali in modo simile a uno scienziato che analizza dei dati: raccogliamo informazioni in diversi contesti, confrontiamo le situazioni e traiamo conclusioni sulla base della “covariazione” — cioè la presenza o assenza di un comportamento al variare delle circostanze.

Quando osserviamo un comportamento e ci chiediamo “perché è successo?”, valutiamo (spesso inconsciamente) tre fattori chiave:

I – Consenso (Consensus): misura in cui altre persone, di fronte alla stessa situazione, si comportano nello stesso modo. Gli altri si comportano allo stesso modo in quella situazione?

Alto consenso: tutti reagiscono allo stesso modo → è probabile che la causa sia situazionale.

Basso consenso: solo quella persona reagisce in quel modo → la causa potrebbe essere personale.

II – Distintività (Distinctiveness): misura in cui il comportamento è specifico per una determinata situazione o stimolo. La persona si comporta così solo in questa situazione o anche in altre?

Alta distintività: la persona si comporta così solo in quella situazione → causa probabilmente esterna.

Bassa distintività: la persona si comporta così in tutte le situazioni simili → causa probabilmente interna.

III – Coerenza (Consistency): misura in cui la persona si comporta nello stesso modo ogni volta che si presenta quella situazione. La persona si comporta così ogni volta in quella situazione?

Alta coerenza: il comportamento è stabile nel tempo → l’attribuzione ha più forza (che sia interna o esterna).

Bassa coerenza: il comportamento è occasionale → è difficile trarre conclusioni affidabili.

Ad esempio: “Mi sento sempre inadeguato quando presento risultati in contesti formali”

I. Coerenza – Succede ogni volta in quella situazione? Sì, ogni volta che devo presentare i risultati davanti a figure senior o al top management, mi sento agitato, insicuro, e mi sembra di non riuscire a rendere bene.

→ Alta coerenza

II. Consenso – Succede anche agli altri nella stessa situazione? Non sembra. I miei colleghi sembrano a loro agio in quelle situazioni, alcuni addirittura brillano.

→ Basso consenso

III. Distintività – Mi capita anche in altre situazioni, o solo in questa? No, quando parlo in contesti informali o tra pari, sono molto più tranquillo e riesco a esprimermi bene.

→ Alta distintività

Interpretazione

Secondo la teoria di Kelley, questo pattern (alta coerenza, bassa consenso, alta distintività) suggerisce un’attribuzione interna specifica:

“C’è qualcosa in me che si attiva solo in contesti formali e gerarchici, e mi fa percepire come non all’altezza.”

Questo tipo di insight apre a riflessioni molto fertili in un percorso di coaching, ad esempio:

- Qual è la narrazione che ho costruito su di me nei contesti ad alta visibilità?

- Che tipo di aspettative sto interiorizzando riguardo alla performance “perfetta”?

- Quali esperienze passate possono aver creato una convinzione disfunzionale (“non sono capace di parlare davanti ai capi”) che oggi si autoalimenta?

- Cosa cambia in me quando percepisco un contesto come “formale”? Come potrei riscrivere quel frame mentale?

La teoria della motivazione attribuzionale di Bernard Weiner

Dopo i primi contributi di Heider e il raffinamento sistematico di Kelley, è nel 1971 che Bernard Weiner, psicologo statunitense, porta l’attenzione sull’impatto motivazionale ed emotivo delle attribuzioni, inaugurando una prospettiva che si rivelerà fondamentale per comprendere l’autoefficacia, la motivazione al successo e il senso di controllo personale. Secondo Bernard Weiner il modo in cui rispondiamo alla domanda “perché è successo?” ha un impatto profondo sulla nostra motivazione, autostima e capacità di apprendere dagli eventi.

I 3 assi dell’attribuzione secondo Weiner

Weiner classifica le spiegazioni che diamo agli eventi lungo tre dimensioni:

1. Locus (Interno vs Esterno)

Riguarda chi o cosa riteniamo responsabile dell’evento.

- Interno → dipende da me (abilità, impegno, distrazione): (es. “Sono bravo”)

- Esterno → dipende da fuori (fortuna, difficoltà, altri): (es. “Era facile”)

2. Stabilità (Stabile vs Instabile)

Riguarda se la causa è permanente o transitoria.

- Stabile → non cambia nel tempo (es. “non sono portato”)

- Instabile → può variare (es. “ero stanco oggi”)

3. Controllabilità (Controllabile vs Incontrollabile)

Riguarda il grado in cui possiamo influenzare la causa.

- Controllabile → posso agire (es. “non ho studiato”)

- Incontrollabile → non dipende da me (es. “ho avuto un malore”)

Impatto emotivo dell’attribuzione

Ogni combinazione di queste dimensioni genera emozioni diverse.

Esempi:

- Se fallisco e attribuisco a una causa interna e stabile (“non sono capace”), provo vergogna, umiliazione, senso di impotenza.

- Se attribuisco a una causa interna ma instabile e controllabile (“non mi sono impegnato abbastanza”), provo colpa ma anche fiducia di poter rimediare.

- Se penso che sia colpa di fattori esterni e incontrollabili (“il capo mi ha messo in difficoltà”), posso provare rabbia o frustrazione, ma non senso di colpa.

Effetto motivazionale

Le emozioni influenzano quanto siamo motivati a riprovare o a ritirarci.

- Le attribuzioni a cause instabili e controllabili (es. impegno, strategia) generano motivazione all’azione. Pensiamo: “Se studio di più, andrà meglio”.

- Le attribuzioni a cause stabili e interne (es. mancanza di talento) producono demotivazione e rinuncia. Pensiamo: “Tanto non sono portato”.

- Le attribuzioni esterne e incontrollabili spesso portano a una delega passiva o alla rabbia, senza azione costruttiva.

Quando il cervello si inventa spiegazioni (e ci caschiamo): i bias attribuzionali

Heider, Kelley e Weiner hanno proposto modelli diversi, seppure integrabili, per spiegare come costruiamo le nostre attribuzioni, ma su una cosa erano tutti d’accordo: l’essere umano si comporta come uno “scienziato ingenuo”, sempre intento a cercare spiegazioni per ciò che accade – a sé e agli altri.

Il problema?

Questo “scienziato” che portiamo dentro è tutt’altro che oggettivo: spesso interpreta i fatti in modo distorto, guidato da scorciatoie mentali (i famosi bias cognitivi) che ci fanno sentire più al sicuro… ma anche meno lucidi. Ecco i principali bias attribuzionali che possono condizionare le nostre interpretazioni:

- Errore fondamentale di attribuzione: tendiamo a spiegare i comportamenti degli altri con tratti personali (“è irresponsabile”, “è pigro”), sottovalutando il peso delle circostanze esterne.

- Bias attore–osservatore: giudichiamo diversamente il nostro comportamento rispetto a quello degli altri. Se loro fanno tardi, sono disorganizzati; se lo facciamo noi, “c’era traffico”.

- Bias dell’autocompiacimento (self-serving bias): quando le cose vanno bene, ce ne prendiamo il merito (“ho lavorato duro”); quando vanno male, incolpiamo il contesto (“il capo non mi supporta”).

- Effetto alone (halo effect): una singola caratteristica positiva (es. “è brillante”) ci porta ad attribuirne altre, anche senza prove (“quindi sarà anche affidabile, creativo, carismatico…”). E lo stesso vale in negativo.

- Bias di conferma: tendiamo a notare solo le informazioni che confermano ciò che già pensiamo. È il cervello che ci dice: “Vedi? Te lo avevo detto!” anche quando non ha alcuna prova.

- Effetto spotlight: sovrastimiamo quanto gli altri notino i nostri errori o insuccessi. In realtà sono (fortunatamente) troppo presi da sé stessi per accorgersene.

- Illusione di controllo: ci piace credere di avere il controllo su eventi che in realtà sono casuali o imprevedibili. Il nostro “scienziato interno” detesta l’idea che qualcosa possa andare male senza un perché.

- Retrospective bias (o hindsight bias): una volta che qualcosa è accaduto, tendiamo a pensare che fosse ovvio e prevedibile. Peccato che non lo fosse affatto, prima.

Insomma, la lista di bias “attribuzionali” sarebbe lunga come la lista della spesa di un banchetto nunziale!

E non preoccuparti: dedicherò presto un articolo intero a ciascuno di questi automatismi — perché riconoscerli è il primo passo per smettere di cascarci dentro.

Vademecum: come riconoscere le scorciatoie attribuzionali

Diventare consapevoli delle proprie euristiche attribuzionali è un primo passo verso una maggiore comprensione di sé e degli altri. Ecco alcuni suggerimenti pratici:

- Nota le prime reazioni: quando giudichi qualcuno, chiediti: “Sto attribuendo questo comportamento a una caratteristica della persona o alla situazione?”

- Cerca alternative: prova a formulare almeno due spiegazioni possibili per un comportamento, una interna e una esterna.

- Verifica coerenza e distintività: quella persona si comporta sempre così? Solo in questo contesto?

- Osserva i tuoi bias: tendi ad assolvere te stesso e a condannare gli altri? O viceversa?

- Chiedi feedback: confrontati con amici o colleghi di fiducia sulle tue valutazioni. Possono aiutarti a scoprire eventuali distorsioni.

- Coltiva la sospensione del giudizio: rimandare l’attribuzione e accettare l’ambiguità è spesso segno di intelligenza emotiva.

- Fai attenzione alle emozioni: emozioni intense (rabbia, delusione, orgoglio) possono amplificare i bias attribuzionali.

- Allenati all’empatia: prova a metterti nei panni dell’altro e chiediti: “Cosa lo ha portato a comportarsi così?”

Conclusione

La psicologia dell’attribuzione ci offre una lente potente per comprendere come costruiamo il senso della realtà sociale. Pur essendo un processo naturale e spesso automatico, l’attribuzione non è priva di errori. Essere consapevoli delle nostre tendenze attribuzionali ci permette di migliorare la comunicazione, la motivazione e la qualità delle nostre relazioni.

In un mondo sempre più complesso, riconoscere la pluralità delle cause dietro ai comportamenti — propri e altrui — è un passo fondamentale per superare giudizi affrettati e blocchi ricorrenti.

Il coaching può aiutarti proprio in questo: ad allenare uno sguardo più ampio, ad attribuire in modo più funzionale, e a riscrivere i significati che dai a ciò che ti accade. Se vuoi esplorare questi meccanismi su di te, contattami: possiamo lavorarci insieme, in un percorso costruito su misura.